我自小在基督教學校讀書,讀過中華基督教會的幼稚園、小學和中學,小學期間又因為轉校而讀過聖公會、崇真會的學校,大學則進了有基督教背景的崇基學院。

這種背景,返教會信耶穌是很順理成章吧?是的,也不是的。信仰,於我,是一場在確定與不確定之間的冒險,是每一個有限與永恆之間的當下,是良善與邪惡的拉扯。

因為信徒的熱情與關心,我在教會渡過了好些難忘的歲月;但也因為格格不入,中二打後有幾年我曾離開教會。感恩的是,我見識過虛偽,也遇見過真誠;曾試過大言不慚,也在挫折中學習謙卑。信耶穌不是一次過的入會儀式,而是一條不斷前後往還的道路。在別人看來最虔誠榮耀的時刻,可以是離上主最遙遠的光景;在人人喊打的窮巷,基督的恩光卻從未如此實實在在。

這場表面平靜、內裏翻騰的激盪,到底是怎樣開始的呢?

禪宗

在大學一、二年級之間的暑假,我,18歲。我跟同門師兄和同學去了新疆旅行,跑絲綢之路。火車硬臥車卡,成了我的書房;幾十小時的車程,讓我讀完了吳經熊的《禪學的黃金時代》。

禪宗在佛教系統中可說是異類,尤其在六祖慧能頓悟的傳統下,那些拾級而上的修練誦經,連隨背後的輩分架構、知識權力,一下子都給轟走。記得在讀完最後一頁掩卷的一剎,中學時跟教會的千絲萬縷,一幕一幕湧上心頭;那些違和、大惑不解,忽然通透起來,再看看車窗外高速後退的風景,不禁長長的呼了一口氣。

這是我第一次的宗教啓蒙,由禪宗「不立文字,直指人心」這幾個字引發。我讀禪宗,看見的卻是教會。當宗教系統愈發架牀疊屋,一個社羣愈發重視資格地位,信仰核心的質樸無偽就無處容身,然後人人在社羣中扮有智慧,開口埋口箴言金句,煩人得一聽見就想急急遠離。

這不是宗教圈子獨有的現象。這是人性,哪管是知識分子、江湖草莽、上流士紳,人一聚合,就自自然然無料扮四條,要在人面前搶奪地位和尊重。

要玩宗教社羣的埋堆遊戲,其實好易玩,拋幾句宗教術語,熟練的話隨時可以撐上一時三刻不露破綻。但這又有什麼意思?我只是在扮演一個你期望的我而已。在教會圍爐取暖,是我在尋找的東西嗎?如是者,我自顧自的讀書、思考,對教會若即若離,在大學校園隨意地生活,開始隱隱約約地看見自己。今天回想,也許就是這個能讓我在世界馳騁的空間,幫助我看見那更真實的自己。

神蹟

也許有點離題的說,我離開少年時代後,啓蒙的經歷還是一再發生,影響也更深刻。(如果只想繼續讀少年故事,不想讀成年啓蒙記,也可以就此停住的~~)

大學畢業後,我做過編輯,編過雜誌編過書,中間也經歷了一段迷失的日子。為了爭取表現,為了不讓別人輕看自己,我寫文章時總在賣弄學識術語,誇張只因我很怕,預備匯報則常常弄至三更半夜。在某個只睡了3個小時後的早上,我帶着惺忪的睡眼,神智不清地出席年度退修會暨工作計劃會議。在進入會議環節前,我們一班同事一起默想,然後輪流開聲祈禱。不知怎的,有句說話在我默想時忽然無聲地響起:「柏堅,你做回自己,就是對別人的祝福了。」我大惑不解,但仍把這句說話徐徐在我的禱詞中吐出。豈料,我旁邊的同事一聽,如遭電殛,緊緊抓着我的手臂說:「好驚。」

原來,在她自己的默想中,同一句說話,包括我的名字,也一字不漏地在她心中響起。

事實上,這種默想時心中忽然有句說話在我心中浮起的情況,也不知出現過多少遍。每次出現時,我總抱着「日有所思、夜有所夢」的心態看待,總覺得是自己潛意識的投射。大概是上帝也覺得我麻煩,叫極唔應,這次就加大力度,重手給我一次獨特的經歷,要我不再逃避。

雖然我也可以再解釋,說這也許是由於我的潛意識高漲,以致令心靈敏銳的人產生了共鳴;但我最終選擇相信,這是上帝對我的提示,為要使我這個「懷疑的多馬」看見祂。

「做回你自己」,漸漸成為我人生的鑰句;甚或成為我後來對抗抑鬱的幫助。在我心中,也許,上帝給我們最大的召喚,就是要我們做回真實的人,本真地生活(living authentically)。

神學

順行的時鐘稍為回撥,時間回到大學畢業前的暑假。那年夏天,在人人急於搵工的日子,我到了北京的中國社會科學院哲學研究所,參加了一個中英合辦的暑期密集課程。課程討論什麼,印象不深;深刻的是下課後挑燈夜讀自己帶去的書。某天晚上,我捧着劉小楓的《走向十字架上的真》,讀至夜不成眠,心情激盪。劉小楓借用了不同神學家的關懷,套在中國當時的處境上閱讀,甚有清末洋務運動時中體西用的味道。

不過,我始終是一個香港仔,沒什麼救國情懷。當時最刺激我的,不是如何在中國的處境上應用西方神學資源,而是發現了,原來神學這麼有趣,教會為什麼不拿出來跟我們分享呢?

在90年代的香港,神學教育的普及還在起步階段,電腦中文化也是剛剛開始,互聯網只是大學之間的通訊聯繫,跟今天我們能享用的神學資源相比,完全不可同日而語。在驚為天人的一瞥後,我一兩年後才正式上第一堂的神學課。那時我每星期花兩晚時間的分量,接觸近東古文明對《聖經》的影響,從文體、編輯歷史、文本的應用歷史等角度理解《聖經》的形成,也認識了許多神學家和神學院老師的名字。

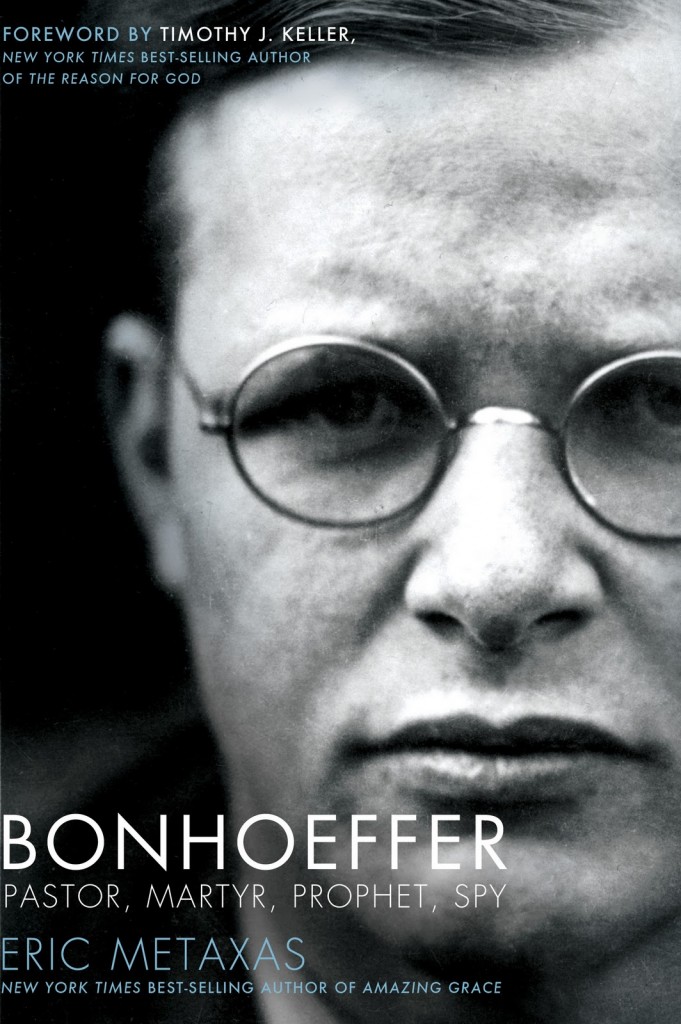

就在最後一個學期,我報讀了一個研讀德國神學家潘霍華(Dietrich Bonhoeffer)的課,寫了一篇論文。事後回想,這篇論文大概回應了我多年來在教會羣體中的困惑:我要怎樣在教會中保持獨處,才不會被消解至失去自我,成為千人一面中的一員?我要怎樣和其他人相連,才能抵擋慾望的入侵,不使教會成為我或某些人的帝國?

這類系統神學類的科目,許多同學都讀得暈頭轉向,不明所以,常常自問讀這些科有什麼用呢?他們讀神學,很多都是為了更好地在教會事奉,所以他們最切身的關懷,是怎樣在教會場景用到所學的技巧和知識,怎樣在主日學備課,怎樣輔導團契的團友。這肯定不是錯事。但對我來說,神學的「用」,首先是給自己的,是用來給我排毒和掃盲的,用來除去華人教會文化加諸我身上的蒙蔽,繼而防止我成為別人的蒙蔽。

聖經

自大學畢業以來,我一直在基督教機構工作,在那裏認識了許多來自五湖四海的基督徒,還有他們所屬的宗派傳統。比較宗教學的奠基人物繆勒(Max Müller)有一句名言:「只知其一,就是一無所知。」(”He who knows one, knows none.”)見識過不同的傳統後,我愈發看見自身傳統的特點,也對不同傳統中那些講到唯我獨尊的教義重點,看得比較平衡和有彈性;而且也學習從各種比較中,探索一條適合自己的道路。

我會拿來比較的東西有很多,除了宗派傳統外,還有不同的《聖經》譯本。華人教會習慣以和合本作為典範,雖然中間曾出現過新譯本、現代中文譯本等,但都無法取代和合本的江湖地位。因為間中需要在崇拜講道,我會攤開多個不同的中英文譯本來細讀,比較不同譯本的重點。其中畢德生(Eugene Peterson)的意譯本The Message就常常把《聖經》的語氣演繹得讓人眼前一亮,給人一個新鮮的角度去理解經文所指。

然後有一天,一個念頭在我腦內浮起:如果把《聖經》譯成香港草根潮語,會有什麼效果呢?這,就是我那「廣東話意譯本」的由來。

很多朋友跟我說,這些譯文使他們重新對《聖經》產生興趣,在網上轉貼時通常會留言說:「明晒!」這種「明晒」,對我來說是最寶貴的回饋,因為看見人越過塵世間種種知識、語言的藩籬,能從《聖經》中直接體會基督的心腸、天國的視野,這種打通經脈的興奮,正是上主在我人生中留下最寶貴的禮物。

爾識真理,真理釋爾。追求啓蒙,還不是為了得到如此的釋放?

至少,對我就是這樣。

-

梁柏堅。不是導演,不懂填詞,也沒有參選2015年的區議會選舉。曾和戰友一起創辦《突破書誌 Breakazine!》,做過書籍編輯、雜誌編輯、網絡監製。平時被同事揶揄為太多說話的「口水堅」,其實可以幾天幾夜不發一言。