來到薩拉熱窩(Sarajevo)時,我們倆都已經身心俱疲。

我患了腸胃炎,離開羅馬尼亞以後,一直又疴又嘔。在塞爾維亞首都貝爾格萊德(Belgrade),逗留了兩天,幾乎是全日躺在床上,捲作一團。而猴子也因為要一邊照顧我,一邊獨自安排餘下行程,相當疲憊。

當我們坐着小巴,由貝爾格萊德出發,我心裏想着,挺着這樣的身體和精神狀態,我還有力氣去讀關於薩拉熱窩、關於巴爾幹戰爭的故事嗎?他們的悲傷,我們還承受得了嗎?

結果,出乎意料,在這個地方停留的兩天,我們得到了休息,也從他們的故事裏獲得了勇氣。

她的故事既曲折也複雜,我就只在這裏拉雜的說一點。

極鼓勵大家親身去看看。

__________________________

「這是一個歡迎任何文化、宗教的城市。」

薩拉熱窩主城區有一條大街,地上劃了一條線,寫着「薩拉熱窩文化的匯聚點」。如果你站在這條線上,向前拍攝,會見到一個典型歐洲城市的模樣;但當你180度轉過身來,向另一個方向拍攝,就會見到許多清真寺的高塔,彷彿去了土耳其。

這是因為薩拉熱窩曾分別被奧圖曼帝國(Ottoman Empire)和奧匈帝國(Austro-Hungarian Empire)統治。前者把伊斯蘭文化、土耳其咖啡、美味的肉批送給薩拉熱窩;後者則教曉他們建最優雅的中歐房子,建立藝術學院,修橋補路。

沿着舊城附近的大馬路一直走,只不過是500米左右,就會見到有清真寺廟,猶太會堂,天主教大教堂和全城最古老的東正教教堂。「要說薩拉熱窩的文化宗教共融,根本不用我來解釋,任誰走過大街也一目了然。」Faruk笑說,他是我們很幸運地遇上的本地導遊。

除了Faruk,我們也參加了一個由年輕女生帶領的Free walking tour。她說:「宗教在我們城裏從來不是一個問題(issue),你是穆斯林、是東正教、是天主教,全都沒問題。我認為我也是一個religious的人,但我不戴頭巾,也很少去禱告,這完全不是問題。」

每天5次,你會在城內聽見清真寺傳來叫人禱告的歌聲。然而,聖誕節,全城的人卻又會聚在天主教堂前的廣場,一起唱歌跳舞。「這就是我們薩拉熱窩人的特點──也是我自己引以為傲的地方。」年輕女導遊說。

然而,只不過是22年前,這個高舉文化、宗教包容的城市,卻遇上最可怕的宗教排拒,甚至是種族清洗。

「沒有人想過,我們會被困1425日,四面楚歌。」

波斯尼亞戰爭。80年代末,南斯拉夫內的民族主義抬頭,克羅地亞、斯洛文尼亞等相繼宣佈獨立,而塞爾維亞表面主張維持南斯拉夫聯邦,實際希望建立一個以塞爾維亞民族為首的國家。

波斯尼亞剛好被夾在中間。

因為波斯尼亞內,有信奉東正教的塞爾維亞人,信奉天主教的克羅地亞人,和大多為穆斯林的波斯尼亞人。公投過後,9成國民選擇獨立,但塞爾維亞族人不承認結果,甚至自立為國。他們決定要擒獲薩拉熱窩,迫令其他宗教、種族投誠。

1992年,正式開展「薩拉熱窩圍城戰役」(Siege of Sarajevo)。

Faruk當年13歲。「那一夜,我爸爸和祖父突然決定從原來居住的奧運村*(註一)搬入城內。我到現在也不知道他們是心血來潮,還是收到消息。在我們搬走1小時後,奧運村就遭到清洗,所有波斯尼亞人都被塞爾維亞人帶走。」

他們一家自此居於薩拉熱窩內城的小丘上,一排黃色的房子。「薩拉熱窩是一個谷城,三面環山,塞爾維亞軍鎮守山頭,以高射炮、長距離子彈等,不定時襲擊谷內的平民。」

塞軍截水截電,封鎖所有運送物資的道路。薩拉熱窩城人民天天掙扎在極少的資源上。

Faruk 帶我們上半山,看着整個城,娓娓道來:「這個小樹林,在我小時候被稱為 Seven Woods『七樹林』,但圍城之時,大家都戲稱這裏為Seven Trees『七棵樹』──當時全城所有樹木差不多都被斬光了。」

薩拉熱窩的冬天出名嚴峻,沒有汽油,沒有電,就只能靠樹木取暖燒飯。「你現在舉目看見的樹木,全都只有大概20年歴史。」

樹木如是,房子如是。

圍城期間,沒有哪一幢房子是完好無缺的。全都佈滿彈孔。「每晚入黑,塞軍都會進行射擊演練,把谷裏的村莊和村民當活靶。」Faruk說。轟轟轟,砰砰砰……「若有哪一晚,沒有射擊或炮火聲,這才是最恐怖的事,大家整晚不能入睡,琢磨着到底他們今晚要做什麼?是突襲嗎?」

活在這樣無止境的煎熬下,許多薩拉熱窩人卻還是無法放棄自己的家園。

「我們在最壞的時候,才更懂什麼是黑色幽默。」

沒外來水嗎?城內唯一的啤酒廠打開大門,定期讓市民入內領取地下泉水。「13歲的我瘦得很,但可以一個人拿5桶5公升的水:每隻手拿兩桶,再揹上一桶,一來一回,各跑45分鐘。」

必須用跑的。因為山上面的塞軍隨時會瞄準拿水的人們,一槍處決。後來圍城內的居民和城外的軍人,裏應外合,在城的北面機場下,掘出一條800米的地底隧道,用來偷運物資糧草。「沒有專業工具,只靠徒手挖掘。後來才發現隧道的形狀彎彎曲曲,與專家的計劃相距甚遠。但亦因為如此,即使在機場地基下,隧道仍能支持得住,且未被塞軍發現。」

「這個時候,無論你有沒有信仰,也總得相信,冥冥之中還是有主宰。」這條隧道被稱為希望之隧道。薩拉熱窩人的生命,就是靠它而來。

與此同時,塞軍的坦克或高射炮繼續向城內多人聚集的地方開火。例如用望遠鏡見到有平民舉行葬禮,他們就會朝墳場開炮。「一時之間,死傷無數,旁邊的人立刻湧上前幫忙──這時,第二枚炮彈在同一個地點落下,造成更多人的死亡。這就是塞軍的策略。」

漸漸,每次有炮彈落下,遍地死傷者,大家都不敢再上前幫忙。

「等吧。等過至少30分鐘。但那時重傷者早已返魂乏術了。」Faruk說。

4年多的圍城,早已令大家對火槍大炮瞭如指掌。一聽聲音,就知道是直徑多少,射程多遠的炮彈。「當你見過手榴彈在你面前爆開,看過遍地的爆炸洞,就會自然明白了。」

仍是小男孩的Faruk,還會跟鄰居孩子比賽,看看誰可以撿到最大塊的炮彈碎片。「它們都是寶物!我每天晚上就抱着它們入睡!哇哈哈哈哈……」後來有軍人告訴孩子們,炮彈裏有少量鈾元素,是放射性的。「我們就笑說,那也好,受幅射後我們會變成夜光,夜晚走在街上就會被塞軍見到,一槍處決,總好過被炸得粉碎。」

這是薩拉熱窩人的黑色幽默。

在陽光普照的日子,塞軍似乎休息,薩拉熱窩人們紛紛走出地牢,享受僅有的陽光和咖啡。Faruk帶我們上山,遠遠的指着他從前的房子,說:「多少次,在這麼一個大好天,我和爸媽坐在門前,他們泡了咖啡,珍而重之的喝着──當時一公升咖啡要100個德國馬克(大約也是100歐),我們會加入大豆一起磨,好讓它能喝久一點。」

「在這樣的一個下午,我們騙自己,以為回到了太平的日子。」

許多年後,Faruk因為好奇,買了望遠鏡,從附近的高山想看看到底塞軍可以瞄多準。「我從望遠鏡裏,清楚的看見自己的門牌。那一刻,我顫抖。當時,我們一家以為門前有其他建築物,一定不會瞄到自己。但其實,多少次,我們無知的把自己暴露在他們的槍下。想起就覺得心寒。」

「戰爭把人的本性完全改變,可以變得極壞,也可以變得極好。」

但說起最心寒的事,莫過於Faruk和哥哥一次無意間的發現。

某天下午,又是大晴天,塞軍正以坦克演練恐嚇谷中的居民。他們由一個山頭,發射炮彈往另一個山頭,似乎是測試射程。轟轟轟轟,轟轟轟轟,轟炸聲連綿不斷,但因為知道方向不是自己的社區,Faruk兩兄弟膽子大起來了。

「我們爬到窗旁,用望遠鏡偷偷看坦克發射炮彈。每一次坦克發炮後座,我們都看得一清二楚。這時哥哥不經意稍微的把望遠鏡朝下移,我們竟然看見一個塞爾維亞牧羊人,躺在草地上,看着他的羊,似乎吹着口哨。」

因為塞軍佔領了整片山頭,他們特意把塞族人遷移到山上,站在戰線以外,這些人們過着有水有電,甚至有電視看,有節日慶祝,有工作有教育的生活。波斯尼亞人全都知道,這也是塞軍的心理戰。

「坦克就在他頭上轟轟轟轟,轟轟轟轟。他一臉泰然,看着一個城、一群活生生的人在眼前被摧毀,還放羊吹口哨。這大概是我最痛恨塞爾維亞人的時刻。」他眼裏閃過一刻的怒火。

只有一刻,之後就回復平靜的聲線。「薩拉熱窩裏死去的,除了波斯尼亞人,也有不願離開的塞爾維亞人、克羅地亞人。波斯尼亞軍隊的將軍本身就是塞爾維亞人,信奉東正教。所以,我還是沒法討厭所有塞族人,我還是流着熱愛文化共融的民族性,哈哈哈哈……」

今天,Faruk 35歲,擁有獸醫學位,但選擇成為薩拉熱窩歷史嚮導。「我不會想忘記這段日子,反而想更多人知道,學會避免重蹈覆轍。有時,我也會懷念那段日子,你會看見人們怎樣互相幫忙,食物、咖啡、房子,全都可以分享──唯獨水是不可以的!大家是可以為了最後一桶水而大打出手的!哈哈哈……」

這次旅程,和之前去看關於二戰的故事,很不同。因為那不過是22年前,Faruk不過比我們大5歲。那份震撼,叫我有好幾天想逃避,不寫不講。

但他們的強韌、黑色幽默,叫人久久不能放下,不能忘記。

薩拉熱窩真的是一個很特別很特別的城市。

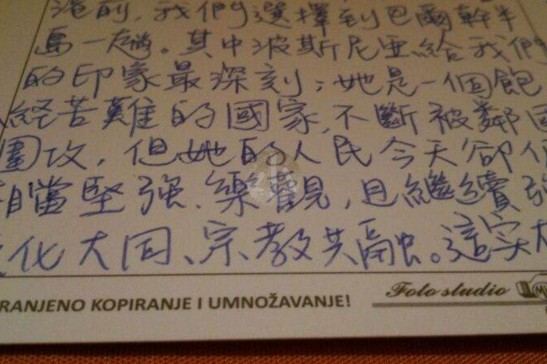

Postcard 040:

一年前出發前,和我們預科中文老師食飯。一大班同學嘻嘻哈哈,Lau Sir還是像沒老過一樣。他是其中一個我遇過最好的老師,教書認真,有許多幽默感,最重要是真誠,從不把我們當成孩子,而是朋友,可以認真的討論問題。他教的中國文化,不是只留在書本,而是貼身的,叫人反思。不只是為了考試,更是為了建立自己的判辨。那天走之前,他說,要把最特別、最山旮旯的postcard寄給他,我想這張應該最適合了。希望你工作順利,在暑假也可以好好休息啊。

*註一:二次大戰結束後,波斯尼亞成為南斯拉夫聯邦的一部分。雖然西方國家經常形容南斯拉夫總統Josip Broz Tito為鐵手腕獨裁主義者,但他在位的30多年間,薩拉熱窩經濟起飛,人民生活富足。1984年,薩拉熱窩更成為冬季運動會的主辦城市──這是第一個在共產主義國家內舉行的冬季運動會果好評如潮,旅遊事業大振,一切如日方中。